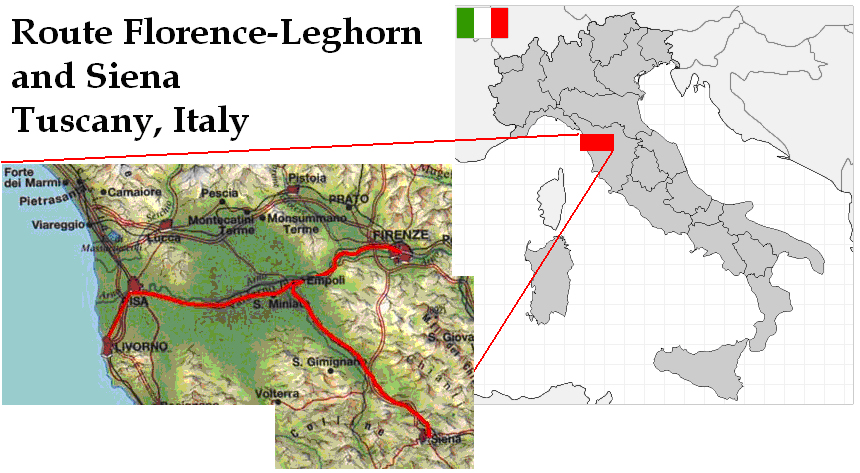

Linee ferroviarie Firenze-Pisa-Livorno (Leopolda)

ed Empoli-Siena (Centrale) ambientate negli anni compresi tra il 1985 ed il

2000.

La Strada Ferrata Centrale Toscana

Le strade ferrate toscane nella neonata

Italia

Due parole di presentazione

Questo scenario ha avuto una

genesi movimentata. I lavori sono iniziati ben tre anni fa con la modellazione

del paesaggio (DEM a

In effetti ho proprio un “buco” nella memoria ferroviaria del periodo 1992-2000 tanto che ho lasciato i treni in grigio ardesia o arancio viola o rosso delle carrozze per medie distanze e a piano ribassato, per ritrovarmi improvvisamente nel mondo delle X rigenerate XMPR a me ancora alieno.

Il periodo al quale lo scenario

fa riferimento non è quindi quello propriamente attuale dato che proprio negli

ultimi 5-6 anni la “nostra” linea ha subito diverse modifiche. Non entro nel

dettaglio del segnalamento più adatto agli specialisti e mi soffermo solo sulle

modifiche principali. Partendo da Firenze, sono stati nel frattempo aumentati i

binari di ingresso in stazione da

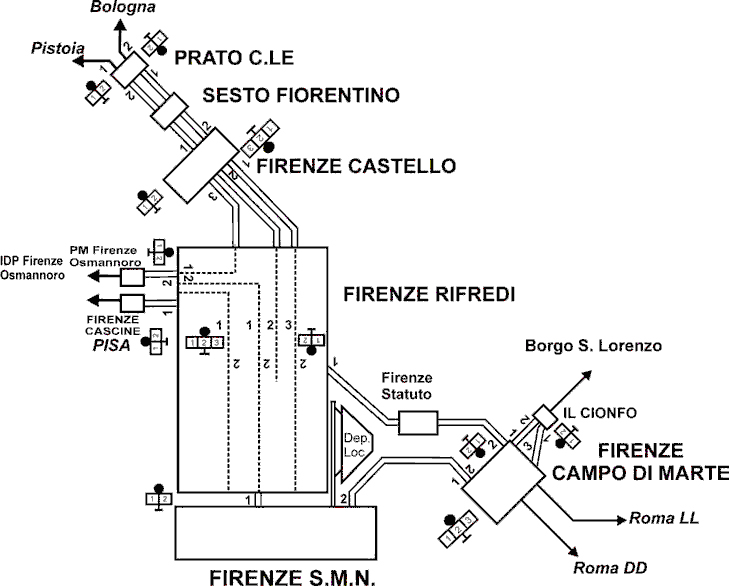

Tra Rifredi e Castello i binari da 2 sono stati portati a 4 e sono stati fatti importanti modifiche al piano binari del bivio in seguito ai lavori del nuovo centro polifunzionale dell’Osmannoro che nel 1998 era ancora in costruzione.

Da agosto 2006 è stata inaugurata la nuova linea che lascia il vecchio tracciato poco prima della stazione di Signa e si ricongiunge alle porte di Montelupo, abbandonando così la parte più pittoresca che serpeggiava lungo il tortuoso corso che l’Arno aveva scavato secoli fa attraverso la parte meridionale del monte Albano.

Altre modifiche minori hanno

interessato le stazioni tra Empoli e Pisa alcune delle quali sono state ridotte

a fermate o soppresse (

A Pisa il piazzale ha subito pesanti modifiche alcune delle quali non ancora terminate. In stazione la più evidente è la costruzione nella zona prima occupata dallo scalo delle merci a piccola velocità dai binari di partenza per l’aeroporto e l’aggiunta del terzo binario tra Pisa C.le e S.Rossore per il servizio con Lucca e la conseguente trasformazione del marciapiede per servire binari tronchi lato ovest riservati per questi treni.

Anche Livorno C.le ha subito diversi lavori che ne hanno modificato l’aspetto, il più importante è l’aggiunta di un marciapiede che ha permesso l’utilizzo di altri due binari per il servizio passeggeri.

Oltre a questo anche

Quindi le modifiche ci sono state e anche notevoli ma modificare lo scenario per adattarlo alla nuova realtà significava farne slittare la pubblicazione di parecchio, forse anche più di un anno e ho ritenuto meglio lasciare le modifiche ad una versione successiva ambientata dopo il 2000.

La storia

La Strada Ferrata

Leopolda

In Toscana, fin dal secolo XVIII, erano diffuse dottrine liberali e alla morte di Ferdinando III il 18 Giugno 1824, il governo del Granducato passò al figlio Leopoldo II assai sensibile allo sviluppo di una rete ferroviaria a patto di lasciare la costruzione all’iniziativa privata. I primi fermenti in tale direzione si ebbero nel 1838 quando le case bancarie Pietro Senn e C. di Livorno e Emanuelle Fensi di Firenze chiesero ed ottennero l’autorizzazione governativa per lo studio di una linea tra la capitale ed il porto più importante del Granducato. Pur essendo una linea chiaramente commerciale non fu facile trovare i finanziamenti ma in una circolare datata 4 Marzo 1838 e tradotta nelle lingue più diffuse, i due banchieri uniti in società proposero di finanziare la costruzione a capitalisti stranieri.

Ottenute le adesioni (14 Aprile 1838) fu nominata una commissione tecnica di nove membri, ingegneri ed architetti, presieduta dal generale conte Luigi Serristori ed alla quale partecipò anche l’ingegner Giuseppe Pianigiani, futuro progettista della Strada Ferrata Centrale Toscana.

Il 5 Luglio successivo veniva presentata una relazione che fu sottoposta all’ingegnere inglese Robert Stephenson, figlio del celebre Gorge, che fu poi incaricato di compilare il progetto esecutivo.

Compiuti gli studi opportuni, Stephenson dichiarò che la linea proposta dalla commissione, avente il tracciato corrente lungo la valle dell’Arno, era quella da preferirsi. Presentò il progetto particolareggiato definitivo il 30 Aprile 1839 e venne approvato dal Granduca con sovrano rescritto il 25febbraio 1840. La concessione definitiva alla linea fu accordata con motuproprio il data 5 Aprile 1841 ma per l’ inizio dei lavori fu necessario attendere la promulgazione del direttore generale delle acque e strade in data 20 aprile 1841.

Il 7 Giugno 1841 ebbe luogo a Firenze la prima adunanza

generale della società con l’elezione del primo consiglio di amministrazione.

Essa assunse il nome S.A. per

I lavori iniziarono e dopo tre anni ebbe luogo la prima

corsa di prova sul tronco Pisa-Livorno di Km 12+300 (27 Gennaio 1844) seguita

da altre successive fino alla inaugurazione ufficiale del 13 Marzo successivo.

Il successo fu senza precedenti. I lavori per la costruzione degli altri

tronchi seguirono alacremente, il tratto Pisa-Pontedera (Km 19+359) fu aperto

il all’esercizio il 19 Ottobre 1845.

Inizialmente i treni si attestavano alla stazione di

Firenze Porta a Prato (Firenze P.P.) ma il 24 Aprile 1860, fu aperto il

raccordo tra

Nella primavera del 1850 fu terminata la posa del secondo binario e nel 1858 fu aperta la stazione marittima di Livorno che incrementò notevolmente il traffico merci.

La Strada Ferrata

Centrale Toscana

Già prima del 1842, il generale

conte Luigi Serristori, governatore di Siena, aveva concepito l’idea di una

strada ferrata che unisse Siena alla Leopolda attraverso le valli dell’Elsa e

della Staggia. Sentito il parere favorevole dell’ingegnere Giuseppe Pianigiani,

il serristori pubblico nel gennaio del 1842 una memoria sulla costruzione di questa

ferrovia che si doveva congiungere alla Leopolda nella stazione di Empoli. Il

14 agosto 1844 fu aperta una sottoscrizione per trovare i capitali e il 9

settembre successivo, il Granduca di Toscana concesse al Comitato Promotore

senese di condurre gli studi necessari. A breve distanza di tempo l’ing.

Pianigiani presentò il progetto, accettato con motuproprio il 5 giugno 1845 e

fu costituita

Nel 1854 alla Centrale fu concessa l’apertura e l’esercizio di una linea tra Siena e Perugia. A seguito di questa concessione il 19 settembre 1859 fu aperto il tratto Siena-Sinalunga e il 29 ottobre 1860 il tratto Sinalunga-Torrita. Il successivo tratto fino a Salarco fu aperto il 20 ottobre 1861.

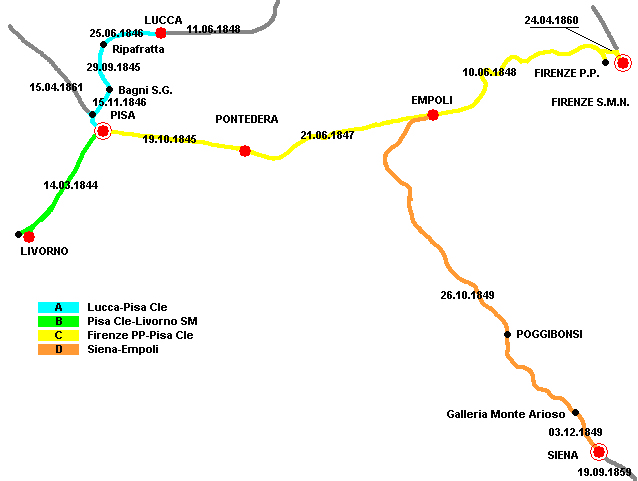

Figura 1 Date di apertura dei vari tronchi in Toscana

fino a tutto il 1861. Dopo il 1860 tutte le amministrazioni eccetto

Le strade

ferrate toscane nella neonata Italia

Il 27 agosto

Il governo provvisorio, retto da Bettino Ricasoli, in vista del completamento dell’opera di bonifica della Maremma, ordinò che si costruisse a spese dello Stato la linea da Asciano a Chiusi e concesse alla Centrale di proseguire la linea Siena-Torrita fino a Chiusi. Contemporaneamente fu decretata la costruzione della linea che da Livorno giungeva a Chiarore, vicino al confine dello Stato Pontificio.

Sviluppo delle ferrovie in Toscana dal 1844 al 1861 |

||||||||||

|

Anno |

1844 |

1845 |

1846 |

1847 |

1848 |

1849 |

1850 |

1851 |

1852 |

|

|

Km |

19 |

20 |

19 |

26 |

72 |

64 |

- |

16 |

- |

|

|

Anno |

1853 |

1854 |

1855 |

1856 |

1857 |

1858 |

1859 |

1860 |

1861 |

TOTALE |

|

Km |

7 |

- |

- |

2 |

10 |

- |

2 |

8 |

40 |

305 |

Notevole sviluppo di traffico e di importanza si ebbe a

partire dal 1864, con l’apertura della linea Pistoia-Bologna detta

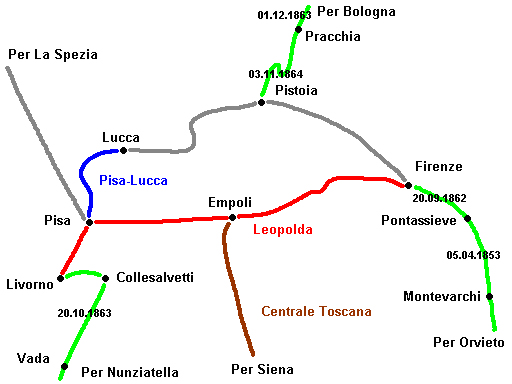

Figura 2 date di apertura delle linee negli anni intorno al 1860.

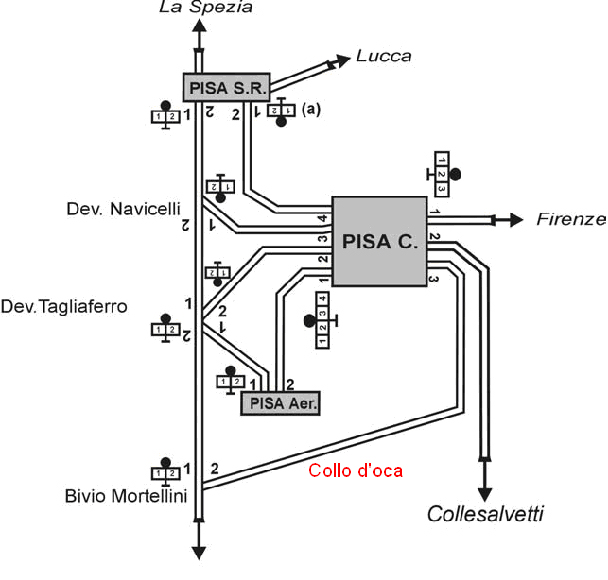

Cito per curiosità che da Pisa i treni procedevano in retrocessione (con la locomotiva che spingeva il convoglio) fino a Livorno e qui invertivano la marcia per andare verso Collesalvetti dove la linea proseguiva per Vada e Nunziatella. Il tratto tra Pisa e Collesalvetti, a doppio biario, fu costruito tra il 1872 ed il 1874 mentre il tratto tra Livorno e Vada fu costruito solo nel 1910.

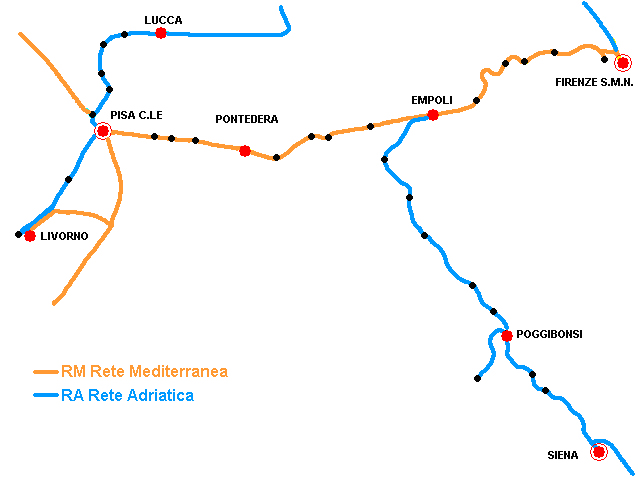

Nel

Le linee della dorsale adriatica appartenevano alla RA che comprendeva anche tutte le linee della Lombardia, le Tre Venezie, le linee dell’Appennino fino alla Puglia. In toscana le due amministrazioni si compenetravano.

Figura 3 Linee ed amministrazioni nel 1885.

Il 1905 segna una svolta importante per le ferrovie italiane: le concessioni non vennero rinnovate e la gestione passò allo Stato.

I primi cambiamenti riguardarono una generale ristrutturazione delle risorse oltre che dei materiali e del personale che esulano comunque da questa breve trattazione. In seguito a questa opera di riordino, su molte delle line iniziate o progettate furono ripresi i lavori. Nel 1910 fu inaugurata la stazione di Livorno C.le e terminata la linea che la collegava a Cecina e quindi a Roma. I treni a lunga percorrenza continuarono però a percorrere la linea per Collesalvetti fino all’inaugurazione (fine anni ‘30) del tratto detto Collo d’Oca che permette ai treni provenienti da Genova di ricongiungersi alla linea per Livorno (Bivio Mortellini) aggirando l’aeroporto di Pisa.

Dal 1927 arrivò

l’elettrificazione a corrente alternata trifase, almeno fino a Livorno da

Gli anni della guerra danneggiarono pesantemente la nostra linea ma data l’importanza che rivestiva perr il traffico locale e nazionale, fu ricostruita velocemente anche se ad un solo binario fino al 1950 quando fu ricostruito anche il secondo binario. Dagli anni ’50 al 1970 le modifiche agli impianti riguardarono soprattutto la sostituzione dell’armamento con altro più pesante, l’adeguamento della potenza delle sottostazioni elettriche all’aumento del traffico e della potenza richiesta dalle locomotive, alla costruzione di nuovi raccordi (es. quello tra Cascine e Castello) e ridimensionamento degli impianti.

Nello stesso periodo un importante cambiamento riguardava la trazione: la messa in servizio delle nuove Aln 668 e delle locomotive da treno D342, avrebbero relegato le numerose locomotive a vapore a servizi minori o alla alienazione.

Figura 4 Nodo di Pisa

Le ultime che fecero servizio, sulla linea per Siena, rimasero di riserva fino alla metà degli anni ’70 per poi essere accantonate e demolite dopo pochi anni.

Gli anni ’60 e ’70 furono caratterizzati anche dalla agguerrita concorrenza dei mezzi stradali, complice una politica dei trasporti poco lungimirante della quale subiamo ancora oggi le scelte.

Negli anni ’80 due importanti

modifiche avrebbero migliorato il servizio, la prima è la costruzione della

galleria di

Infine a Pisa veniva inaugurata la stazione di Pisa Aeroporto per offrire ai viaggiatori un rapido collegamento tra il più importante aeroporto internazionale toscano e Firenze. Il tempo di percorrenza con i treni diretti era di appena 45 minuti!

Il 1985 è l’anno in cui questi lavori erano stati conclusi e le strutture inaugurate, lo scenario può essere ambientato da questo anno (anche se la superstrada Firenze-Pisa, fu terminata dopo alcuni anni quindi non ci dovrebbero essere i ponti nella zona di Pisa), fino circa al 2000 per le ragioni gia dette.

Il resto è storia recente e i lavori sono ancora sotto i nostri occhi o nella nostra memoria.

Figura 5 Nodo di Firenze

L’esercizio

La maggioranza dei treni che

percorrono

Alcuni dei treni per Siena che partono da Firenze sono agganciati ad una locomotiva diesel (D445) e sono del tipo reversibile oppure sono composti da automotrici (Aln668 e 663).

I treni merci meritano un capitolo a parte. Essi erano abbastanza numerosi in passato ma oggi non se ne vedono molti specie sulle linee secondarie. Le ragioni sono diverse ma esiste anche un effetto di selezione: buona parte dei treni merci viaggia la notte quando gli orari sono meno “fitti” inoltre buona parte del traffico merci è a grande velocità cioè treni a lunga percorrenza che fanno poche fermate.

Sulla Leopolda il traffico è di questo tipo, pochi treni durante il giorno, quasi sempre con carri container (dal porto di Livorno) diretti a Firenze ed oltre. Il traffico locale, quello che una volta era detto a piccola velocità o a collettame è praticamente scomparso. Sopravvivono alcuni raccoglitori o tradotte per la raccolta dei carri che servono ad alcune grosse industrie della zona.

Sulla Centrale il traffico è analogo anche se ricordo di aver visto un certo numero di treni merci carichi di legname in sosta alla stazione di Siena.

Un buon compromesso è quello di considerare che il giorno per ogni due treni passeggeri, circola un treno merci e viceversa la notte in modo da riprodurre un traffico incrociante variegato.

Gli scali merci più importanti sono Livorno Calabrone e Porto, Pisa ha (leggi: aveva) due scali, piccola velocità in stazione e grande velocità a S.Rossore (in direzione di Viareggio), Firenze ha la piccola velocità a Rifredi e la grande velocità a Castello. I binari di Cascine erano usati spesso come sosta per i convogli durante le quali venivano eseguite la pulizia e la piccola manutenzione considerando che erano vicinissime le officine dell’ex stazione di Porta a Prato. Oggi questi compiti sono espletati nell’impianto dell’Osmannoro.

Ringraziamenti

Desidero infine ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato:

Alessandro Baldi per le

lunghe “gite” dove alle bellezze naturali preferivamo quelle ferroviarie, le

numerose foto, i filmati della linea, i DEM a

Massimo Beccacci, autore del sito dedicato ai treni della Valdelsa, per il materiale fotografico e le planimetrie di alcune stazioni:

Leonardo Borselli che nelle sue pagine dedicate alle ferrovie toscane, ha reso disponibile parecchi filmati delle linee:

http://freedom.dicea.unifi.it/~leo/toscana/it/index.html

nello:

per le texture dei carri in sosta e gli oggetti della Romio-Brenno

MrRocco:

texture di alcune carrozze utilizzate come oggetti statici

Edoardo Govoni:

foto linea

Antonio Macinelli:

texture signa

a tutti coloro che ho dimenticato.

Auguro a tutti buon

divertimento.